Verfasst von Jörg Heil

1) Der erste Impuls

Der Schulrat beauftragte 2012 eine Delegation, die die Grundlagen für eine Ganztagsbetreuung an unserer Schule entwickeln sollte. Diese Delegation besuchte während ihrer Arbeit die Waldorfschulen in Heidelberg und Pforzheim. Im Juni 2013 stellte die Delegation GTS ein Grobkonzept für die Einrichtung einer offenen, teilgebundenen Ganztagsschule vor. Dieses Grobkonzept orientierte sich stark an den Erfahrungen der Waldorfschule Heidelberg. Der Schulrat übergab dem Kollegium den Auftrag eine Feinplanung des Ganztagsschulkonzepts vorzunehmen.

Zum Schuljahr 2013/14 machte sich eine Delegation des Kollegiums an die Arbeit. Bei genauerer Betrachtung des Heidelberger Konzepts stellte sich heraus, dass dort der Unterrichtsbetrieb noch gedrängter abläuft als in Karlsruhe, um ab Mitte des Nachmittags Zeit für die GTS-Angebote zu bekommen. Dies widersprach deutlich dem Wunsch nach einem entspannteren, durch längere Pausen gegliederten Schulalltag, der sowohl im Schulrat als auch in den Lehrerkonferenzen immer wieder geäußert wurde.

Diese Problematik wurde von der Kollegiums-Delegation im Schulrat und im Kollegium vorgestellt. Im weiteren Verlauf arbeiteten interessierte Eltern in der Delegation mit. Zum Arbeitsschwerpunkt dieser Delegation wurde die Betrachtung der zeitlichen Struktur des Schultags.

2) Initiativgruppe Tagesrhythmus

Im April besuchte eine Abordnung der Delegation die Waldorfschule Freiburg-Wiehre. Dort wurde ihr der veränderte Schulrhythmus und der dazugehörige Prozess vorgestellt.

Die Delegation Ganztagsschule vereinbarte eine Trennung der Themenfelder Ganztagsbetreuung und Tagesrhythmus. Es wurde die Initiativgruppe Tagesrhythmus ins Leben gerufen, die sich intensiv mit dem Rhythmus des Schultags auseinandersetzen wollte.

Diskutiert wurden verschiedene Möglichkeiten das Thema in die Schulgemeinschaft zu tragen, damit sich Eltern, Lehrer und Schüler damit beschäftigen.

Im Oktober 2014 organisierte die Initiativgruppe die Zukunftswerkstatt „Leben-Rhythmus-Takt“. An diesem Samstag besuchten uns Frau Lenzen und Frau Niebelung aus der Waldorfschule FR-Wiehre um über den geänderten Schulrhythmus und die Erfahrungen damit zu berichten. Anschließend diskutierten Eltern, Lehrer und eine Schülerin mögliche Visionen für den Tagesrhythmus an unserer Schule. Die Initiativgruppe berichtete über die Zukunftswerkstatt im Einblick und im Schulrat.

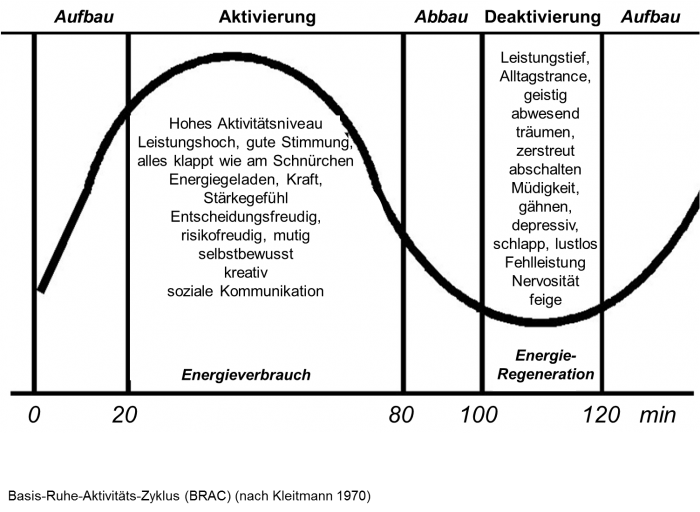

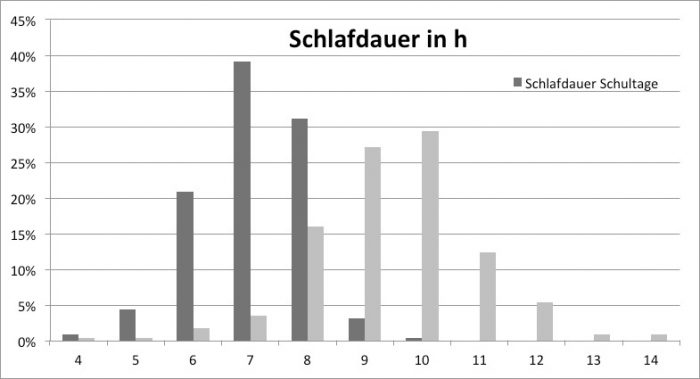

Das Thema Rhythmus des Schultags wurde vom Kollegium für die Weihnachtsklausur im Januar 2015 ausgesucht. Hier diskutierte das Kollegium die Fragen „Was ist nötig, damit die Tagesstruktur in unserer Schule stärkt und gesundend wirkt? Was stört und schwächt Schüler (und Lehrer)?“ Angeregt durch die engagierten Gespräche fand sich am Ende der Weihnachtsklausur eine Gruppe aus Lehrern und Hortmitarbeitern zusammen, die das Thema Chronobiologie und Tagesrhythmus gemeinsam mit der Initiativgruppe voranbringen wollte. Seitens der anwesenden Kollegen wurde dieser Gruppe das Vertrauen ausgesprochen, sich mit dem Thema weiter zu beschäftigen und Vorschläge zu entwickeln.

Eine Teilgruppe der Initiativgruppe konzipierte, in Anlehnung an Erfahrungen der WS FR-Wiehre, eine Umfrage zu verschiedenen Fragen des Tagesablaufs/der Zeitstruktur des Schultags für Eltern der Klassen 1-8/OS-Schüler/Lehrer. Diese wurde im März 2015 verteilt und ab dem Sommer ausgewertet. Die Umfrageergebnisse dienen der heutigen Delegation als Datengrundlage für Ihre Überlegungen.

Seit dem Frühjahr 2014 hatten wir Kontakt zu Prof. Max Moser von der Universität Graz. Er ist ein renommierter Chronobiologe mit anthroposophischem Hintergrund, der auch die WS Klagenfurt und Wiehre bei der Umstellung des Schulrhythmus inhaltlich beraten hatte.

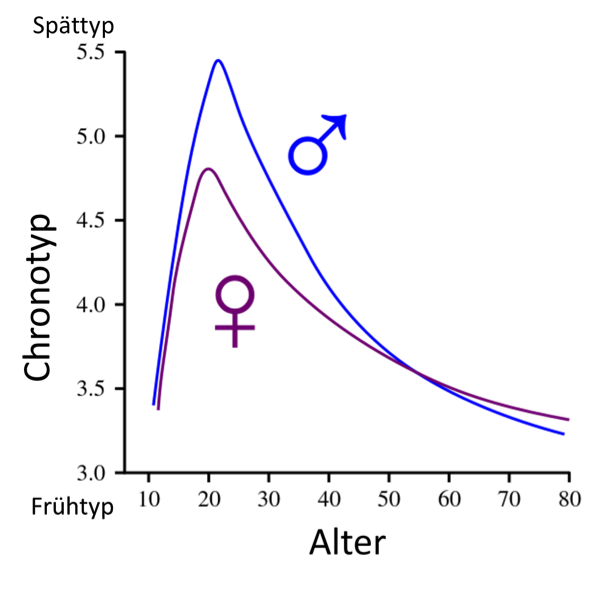

Im März 2015 besuchte Herr Moser unsere Schule und gestaltete Vorträge für die Schüler der Oberstufe, das Kollegium und am Abend für interessierte Eltern. Seine Ausführungen zielten nicht direkt auf den Rhythmus des Schultags, sondern verdeutlichen allgemein die Zusammenhänge zwischen verschiedener (Zeit-) Rhythmen und Körperrhythmen (-Funktionen).

3) Delegationsbeauftragung

Unsere Schule arbeitet schon seit einigen Jahren mit „Wege zur Qualität“, einem speziell auf anthroposophische Einrichtungen zugeschnittenen Qualitäts-Entwicklungsverfahren. Um in einem so großen Schulorganismus wie dem unseren sinnvoll Entscheidungen treffen zu können, sieht „Wege zur Qualität“ die Einrichtung dynamischer Delegationen mit Entscheidungsbefugnis vor. Eine solche dynamische Delegation hat den Auftrag, ein klar umrissenes Thema oder Problem zu bearbeiten. Die Delegation ist gehalten, während des Arbeitsprozesses immer wieder mit der Gemeinschaft Kontakt aufzunehmen, um inhaltliche Fragen zu klären oder sich beraten zu lassen. Die Entscheidung trifft die Delegation dann unter Berücksichtigung aller ihr bekannten Aspekte.

Im Laufe des Schuljahrs 2014/15 war der Themenkomplex Schulrhythmus in unterschiedlichsten Zusammenhängen in der Schulgemeinschaft präsent. Da es sich um ein Thema handelt, dass das Profil der Schule berührt, war der Schulrat das geeignete Gremium als Delegationsgeber. Im April 2015 wurde daher im Schulrat das Urbild für die Delegation erarbeitet. Darauf basierend wurde die Delegation Schulrhythmus im Mai 2015 gegründet. Sie besteht aus Eltern, Lehrern und Oberstufenschülern.

Der Auftrag der Delegation wurde wie folgt formuliert:

Was ist der Zweck der Delegation? („Welche Not soll behoben werden?“)

Nachdem über längere Zeit im Schulrat und in den Lehrerkonferenzen wiederholt der eng getaktete Ablauf der Schultage und andere Unzulänglichkeiten im Tagesrhythmus beklagt wurden, soll die Delegation den Tagesrhythmus an unserer Schule gemäß den unten genannten Gesichtspunkten neu gestalten.Sie beschließt über die Einführung des von ihr erarbeiteten Gesamtkonzepts, das auch eine Verringerung des zeitlichen Unterrichtsumfangs beinhalten kann und begleitet dessen Umsetzung.

Welche grundlegenden Gedanken werden der Delegation mitgegeben?

Das Leben der Schüler entfaltet sich zwischen Schlafen und Wachen, zwischen Phasen geistiger, seelischer, körperlicher Aktivität und Zeiten der Entspannung, zwischen Familie, Schule und der Teilhabe am allgemeinen (öffentlichen) Leben. Jeder Bereich hat seine eigenen Bedingungen, damit sich die ihm innewohnenden Qualitäten entfalten können. Die Aufgabe der Delegation soll sein, den Bereich des Lebens, der sich in der Schule abspielt, so zu gestalten, dass er sich gesundend auf die Entwicklung der Schüler auswirkt und ein effektives Lernen auf Grundlage der Waldorfpädagogik ermöglicht. Dabei sind die Auswirkungen auf die Familien und die außerschulischen Aktivitäten der Schüler genauso zu berücksichtigen wie die sich wandelnden gesellschaftlichen Anforderungen an Schule (z.B. die Frage der Ganztagesbetreuung) und auch die Auswirkung der Arbeitsbedingungen auf die Gesundheit der Lehrer.

Welche Aufgaben ergeben sich im Einzelnen?

- Kompromissfähige Zeiten für Schulbeginn und –ende ermitteln.

- Länge der Unterrichtseinheiten und Pausen aufeinander abstimmen.

- Größtmögliche Regelmäßigkeit des Unterrichtsablaufs (Hauptunterricht als erste Unterrichtseinheit, regelmäßige Mittags- und Endzeiten) ist anzustreben. In diesem Zusammenhang sollte auch die Frage des Umgangs mit Unterrichtsausfällen entsprechend berücksichtigt werden.

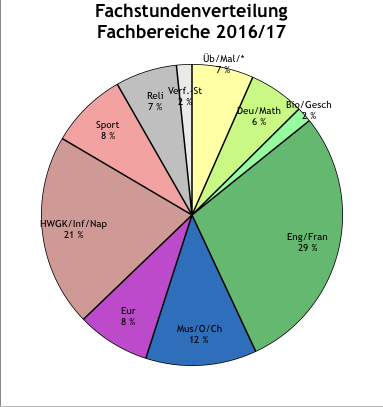

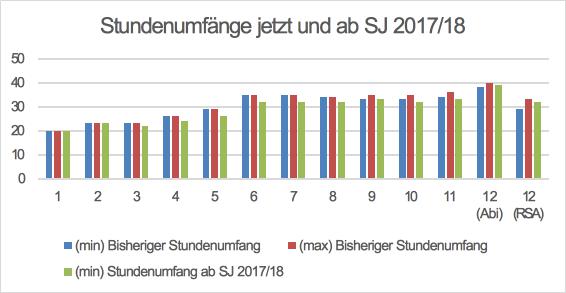

- Das Zusammenspiel der einzelnen Fächer in den verschiedenen Altersstufen betrachten und – ohne dass dabei der Charakter / die Grundlage der Waldorfpädagogik beeinträchtigt wird – den (zeitlichen) Unterrichtsumfang in Einklang mit den übrigen Bedingungen und Anliegen bringen.

Neben der Erarbeitung eines Konzepts für einen neuen Tagesrhythmus an der Schule umfasst der Auftrag an die Delegation auch die Begleitung der Umsetzung.

4) Die Arbeit der Delegation

Die neugebildete Delegation begann ihre Arbeit im Juni 2015. Die ersten Treffen dienten dazu sich kennenzulernen und intern die Arbeitsprozesse und -Schritte zu vereinbaren. Erste Zielstellung wurde die Schüler in den Mittelpunkt zu stellen (dabei die Arbeitsbedingungen der Lehrer beachten). Es wurden Untergruppen gebildet, die sich mit folgenden Themen beschäftigen: Kommunikation/Öffentlichkeitsarbeit, Grundlagen/Recherche, Schulweg, Tagesablauf/Unterrichts-/Pausengestaltung, Hort/Frühbetreuung, Auswertung der Umfrage und Prozesshygiene.

Im November 2015 vereinbarten wir als interne Arbeitshypothese mit einem neuen Schulbeginn von 8:30 Uhr zu arbeiten. Diese Uhrzeit war für uns ein Kompromiss zwischen dem bestehenden Unterrichtsbeginn, den Bedürfnissen der unterschiedlichen Altersstufen der Schüler und den chronobiologischen Erkenntnissen.

Im weiteren Verlauf war die Delegation viermal Gast in der Pädagogischen Konferenz um mit dem Kollegium die Themenfelder Pausenlänge – und Gestaltung, Hauptunterricht und Fachunterricht zu diskutieren.

Da es in der Frage der Pausenlänge eine breiten Konsens gab, wurde die Verlängerung der Pausen zur Stufe 1 unseres, im Mai 2016 im Schulrat, vorgestellten Drei-Stufen-Plans.

Bei Beibehaltung der Zeiten für den Unterrichtsbeginn und das Unterrichtsende wurden zu Beginn dieses Schuljahrs 2016/17 die Pausen zwischen HU/1.FS und 2./3.FS um jeweils fünf Minuten verlängert. Im Gegenzug wurde der HU und die 3.FS jeweils um 5 Minuten gekürzt.

Die Grundzüge der Endstufe des Drei-Stufen-Plans sind:

- späterer Unterrichtsbeginn

- Verlängerung der Pausen

- einheitliches Schulende für Klassen 1+2, 3+4

- bis zu 3 x pro Woche Unterricht bis 15:25 Uhr ab Klasse 5

- gleiche freie Nachmittage für Klassen 6-8 und 9-11

- Spielraum für hygienische Stundenplangestaltung

- Unterrichtskürzungen in Klassen 6-8

- Einrichtung einer Frühbetreuung

Problemstellungen bei der Umsetzung:

- Raumsituation

- aktuelle Deputatsverteilung

- Verkehrssituation

Die Veröffentlichung dieser Zwischenergebnisse entfachte eine lebhafte Diskussion in der Schulgemeinschaft. Deshalb gestalteten wir im Juli 2016 einen Schul-Info-Abend um unsere Arbeit und ihre Hintergründe zu erläutern, Fragen zu beantworten und ein Feed-Back zu bekommen.

Neben Zustimmung zu unseren Plänen, gab es folgende Fragen/Kritikpunkte:

- Beeinträchtigung des morgendlichen Familienlebens/ Betreuungsprobleme vor Schulbeginn

- Schwierigkeiten für nachmittägliche Aktivitäten bei späterem Unterrichtsende

- Kritik an Unterrichtskürzungen

- Frage nach Sinn der Veränderungen

- Kritik an den Unklarheiten von Stufe 2

Mit den Erkenntnissen aus dem vergangenen Schuljahr 2015/16 sind die nächsten Schritte der Delegationsarbeit die Erarbeitung eines zeitlichen Modells für den Unterrichtsrahmen, unter den aktuellen Rahmenbedingungen (insbesondere der Raumsituation) (Stufe 2). Die hierbei auftretenden Fragen/Modell-Alternativen sollen dann mit dem Kollegium und der Schulgemeinschaft diskutiert werden.

Die Delegation berichtet über ihre Arbeitsschwerpunkte und Überlegungen regelmäßig im Einblick (Schulzeitung), im Schulrat, in der Lehrerkonferenz (GK), im Schulführungskreis und im Vorstand. Bei Schulveranstaltungen war sie mit Info-Ständen präsent. Sie hat eine eigene E-Mail-Adresse eingerichtet über die sie schriftliche Rückmeldungen aus der Schulgemeinschaft entgegennimmt. In Planung ist die Gestaltung einer eigenen Homepage als Informationsplattform.

Als problematisch für die delegationsinterne Arbeit war und ist, dass es (fast) keine Mitarbeit aus dem Unter-/Mittelstufen-Kollegium gibt. Auch haben wir intern lange gebraucht, bis uns klar war, wie wir zu Entscheidungen kommen. Reicht der Eindruck, dass (Teil-)Ergebnisse/Vereinbarungen eine breite Zustimmung innerhalb der Delegation finden bzw. Konsens sind? Oder bedarf es der Abstimmung über klar formulierte Beschlüsse?

Die Delegation hat von Anfang an darauf Wert gelegt, dass keine Vorfestlegung auf ein Ergebnis stattfand. Widersprüchliche Meinungen zählen zum Alltag der Delegation – das hindert zwar daran, schnell zu einem Ergebnis zu kommen, ist aber für die Qualität des Ergebnisses hilfreich. Auch zwingt es alle Delegationsteilnehmer immer wieder dazu, die anderen Teilnehmer wert zu schätzen, und deren abweichende Meinungen und Argumente zu betrachten.

Der Auftrag der Delegation (vereinfacht dargestellt: später anfangen, längere Pausen, nicht viel später aufhören) ist widersprüchlich, und wahrscheinlich nicht ohne Unterrichtskürzungen (diese in Erwägung zu ziehen, ist Teil des Auftrags) möglich. Wichtige Aspekte der Delegationsarbeit sind neben den technischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und den (neueren) (chrono-)biologischen Erkenntnissen, auch die anthroposophischen Grundlagen der Waldorfpädagogik.